|

在四子王旗的童年岁月

一九六0年,我们家也同全国人民一样奔波在困难时期。

那年春天,父母举家迁移内蒙古四子王旗大井坡公社于家壕大队东卜子村,那时仅3岁的我,隐隐约约记着,途中三、四天坐火车转汽车,又搭乘马车,来到这个仅有十几户人家的小山村。下车后,那一望无际的大草原,瓦蓝瓦蓝的天空飘逸着几朵白云,三三两两雄鹰结伴翱翔,翻越在山丘间似乎在寻找野兔觅食,这里曾是我国神五载人飞船杨利伟将军降落的地面。这是个神奇地方,在春和景明,万物复苏,长夜一空,浩月千里,浮光跃睛,近影沉碧的大草原,他载录过多少狼烟四起,铁骑射雕的故事。

邻居已有山西朔县马邑村贾子义一家,我们落脚在闫卫云院东一间破窑洞后,总算安家了,第二年父亲在众乡亲帮助下,又盖起一件向阳的大房子。好在父亲先期已办好转户手续,安顿我们住下来。中午便领着我们去村食堂打饭,这里吃的基本是莜面饨饨山药蛋,偶尔也蒸白面大馒头,困难时期的内蒙基本能吃的饱了。

一天父亲喜盈盈地打回饭,说孩子们快来吃饭,今天有肉,是队里在东山沟设网套住几只黄羊,盐煎的黄羊肉干生生的,香而不腻,大人们没舍得多吃,我们一堆娃娃们伴着莜面窝窝饱餐了一顿。后来我们家也养羊,父母一边参加队里劳动,一边在自家搭起羊棚养羊,最多养过12只羊。记得一年要过中秋节呀,父亲雇了邻居闫大爷帮助杀羊,一大清早我也爬起来,一边看一边靠在档羊圈门的旧式木结构的车轮上,好奇的我看到车轮上大铁钉子铺了一层霜雪,我不经意地用舌头舔了一下,就贴住点皮出了血,反正我也顾不那么多,等着中午,一家人高高兴兴的吃了那一锅香喷喷的羊下碎。

这里种的都是莜麦、小麦和山药蛋,因地大少雨,广种薄收,靠天吃饭,种地是压青(耕耘)一块,翻种另一块,今年种这块,明年种那块。遇上旱年,家里就多存一些莜面,把莜麦用桔杆在队里大锅炒好,推磨成面,按压在用柳条编织成十多个大泥缸里,再用麻纸密封好,第二年打开,反而又白又细,不失原味,也可能这里气温较低,易存易放。每年我家还从东山波阳面湿凹处,开垦几亩小块地,种上山药蛋,到了秋季,我们随大人出去刨挖,一个个楞头楞脑的大紫山药蛋,半天就堆成“小山丘”,在离家较远的蔽风山坡下挖好洞,把山药蛋放在那里,洞口用桔杆和土再堵上。这里的山药蛋真好吃,煮上一锅,熟了后个个脱皮笑脸,吃起来又绵又沙,我们这里是根本吃不到的。

我小时候最顽皮,记得被父亲狠狠打过两次,一次初秋大清早,隔边小朋友朔县的贾小二,喊我去西山摘沙奶奶,咱们这叫荞瓜瓜,我们两个小娃娃跑遍西山,露水浸湿半腿,父亲担回水不见我,便问我妈,妈妈说和贾小二出去了,父亲东找西找不见,那年月山上经常出没狼群,父亲担心遇险,顾不得担水,直奔西山,我看到父亲拿着扁担追上来,也不管小二,吓的撤腿往回跑,眼看父亲追到大井旁,他追这头我跑到那头,他也不敢硬追,怕闪在大口井里,便哄骗我跟他回家,我相信他让他捉住,于是把我按倒在地,在我屁股狠打出气,直到我哭不动了,他才停下来抱回家,我妈看见我屁股被打成小馒头似的,情不自禁地边数骂父亲边哭,父亲见此情景心也软了,从罐罐里摸出两颗鸡蛋煮上,我呀真不省心……

记得还有一次,我约八岁了,我和小伙伴三满银、张家六小一块玩,在饲养院揪马尾巴,想用马尾拧起设套,用椎子在木板上椎开孔,再用棉球将十多个马尾巴设套底端钳在木板上,放在地上埋住,上面露出设套洒一些米,特别是下雪后,麻雀出来觅食,进了这个设套区域吃米,就被套住了,捉住这些小鸟被我们这些小馋鬼烧吃了,烧烤小鸟也有做法,先烧红火锥,从小鸟屁眼捅进去,再在火堆烧烤外面,边烤边看,待熟后拔出火锥,鸟肚里肠肠被带出,那一小口烤燋的肉,香的会直流口水。我们小伙伴出于这个意图揪马尾巴,我呢去揪那个没栓住马的尾巴,没想那马感觉疼了还是什么,飞起后蹄踢了一下,我的下巴被划出一个口子,鲜血流了出来,这时正遇父亲赶着马车拉回麦子,他顾不上给我止血处理,反而用鞭子又在我身上抽了几下,是六小妈看到后,把我拉到她家,用烧的棉球给我止住血,幸好没伤骨,至今下巴还有小伤疤,哎,你看我小时候贪玩到啥程度哩。

好奇的我,总是带来不计后果的危险去玩耍,大概在一九六五年秋收后,父亲搭伴去后草地拾牛粪备冬。那里吃的不愁可过冬难啊,每到寒冬腊月,我们铺着羊皮褥子,盖着羊皮被子,穿着皮袄、皮裤和毡圪塔鞋,家里用铁盆烧上牛粪取暖。如遇大雪封山,白毛呼呼风搅雪过后,第二天门也推不开,只能打开窗户爬出去,铲出一条道来才能出来。每年父亲收秋后出去二十多天,将牛粪运回来过冬。那年大姐在乌兰花上学,二姐看弟弟们,我和妈借用队里的马,去南山后面的菜园分萝卜。开始我妈牵着马,我坐在上面,走了一段路我让妈把僵绳给我,我便打了两下马跑起来,因没有马鞍,我坐不住便摔下来,左手还揪着僵绳,右手托了地,没想到右胳膊脱臼了,村里人看到后,便急忙背着我去离我村五里的红图湾村,找一位能接骨的老人,我们去了老人家后,可近八十的老人气喘吁吁地躺在坑上无力起来,他只能指导村里人,一边拉胳膊一边往回弯,可揪了几次,我疼的没气了,原来我小胳膊也骨折了,那时父亲不在,我们去不了乌兰花医院,无奈只能用布条包扎起来,再用布带跨在脖子上,孩童时候好的快,等父亲回来后,我的胳膊已长好了,那年代医疗条件不好,大病小病全凭自身免疫力达到自我康复。

我顽皮归顽皮,学习成绩也很好,村里一至三年级复式班,我上二年级课时也跟着三年级课学会了,老师组织三年级考试,我居然也能打满分五分。不知不觉离开内蒙五十多年了,我小时候的同学高明文、高明亮、贾小二、三满银、张六小不知现在情况如何,原想啥时候清闲了去一趟四子王旗,可年年说年年去不了。前些年二弟在怀仁教育局任副局长时去内蒙四子王旗开会,与张争鸣局长去过东卜子村,听他说起还在西邻居闫大爷家吃过午饭,闫大爷已去逝,二儿子他们一家热情招待弟弟他们,回忆起当年六年多生活,如痴如醉,感慨万分,真有那种“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰,儿童相见不相识,笑问客从何处来”。

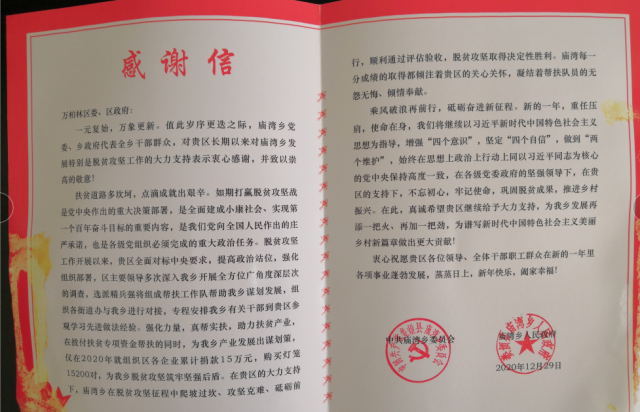

几十年过去了,如今我们的生活充满阳光,通过几年脱贫攻艰,面朝黄土背朝天的农民,终于实现“两不愁、三保障”,实现了第一个百年奋斗目标。祝愿现在孩子们无忧无虑,身心健康,肩负使命,不负韶华,以少年智则中国智,少年富则中国富,少年强则中国强之志,走向中华民族伟大的复兴之路。(朔州老促会 魏友夫)

|

在四子王旗的童年岁月

上一篇:岚河情思话发展

下一篇:读《在四子王旗的童年岁月》之后

频道精选

- 习近平在瞻仰延安革命纪念地时强调 弘扬伟大建党精神2023-02-14 07:43:24

- 学习进行时丨“开年第一课”,总书记讲的都是“国之大2023-02-13 07:02:48

- 山西省委书记蓝佛安瞻仰八路军太行纪念馆,重温习近平2023-02-12 06:28:48

- 省老区建设促进会第七届会员大会在太原召开2022-11-28 15:26:37

- 中国老区建设促进会第七届会员代表大会在京召开2022-03-21 08:25:32

- 太原市老区建设促进会开发红色研学线路2021-04-08 11:59:05

- 太原市老区建设促进会调研红色支前村店子底2021-04-08 11:56:40

- 太原市老区建设促进会工作人员 赴彭真生平暨中共太原2021-03-30 20:12:12

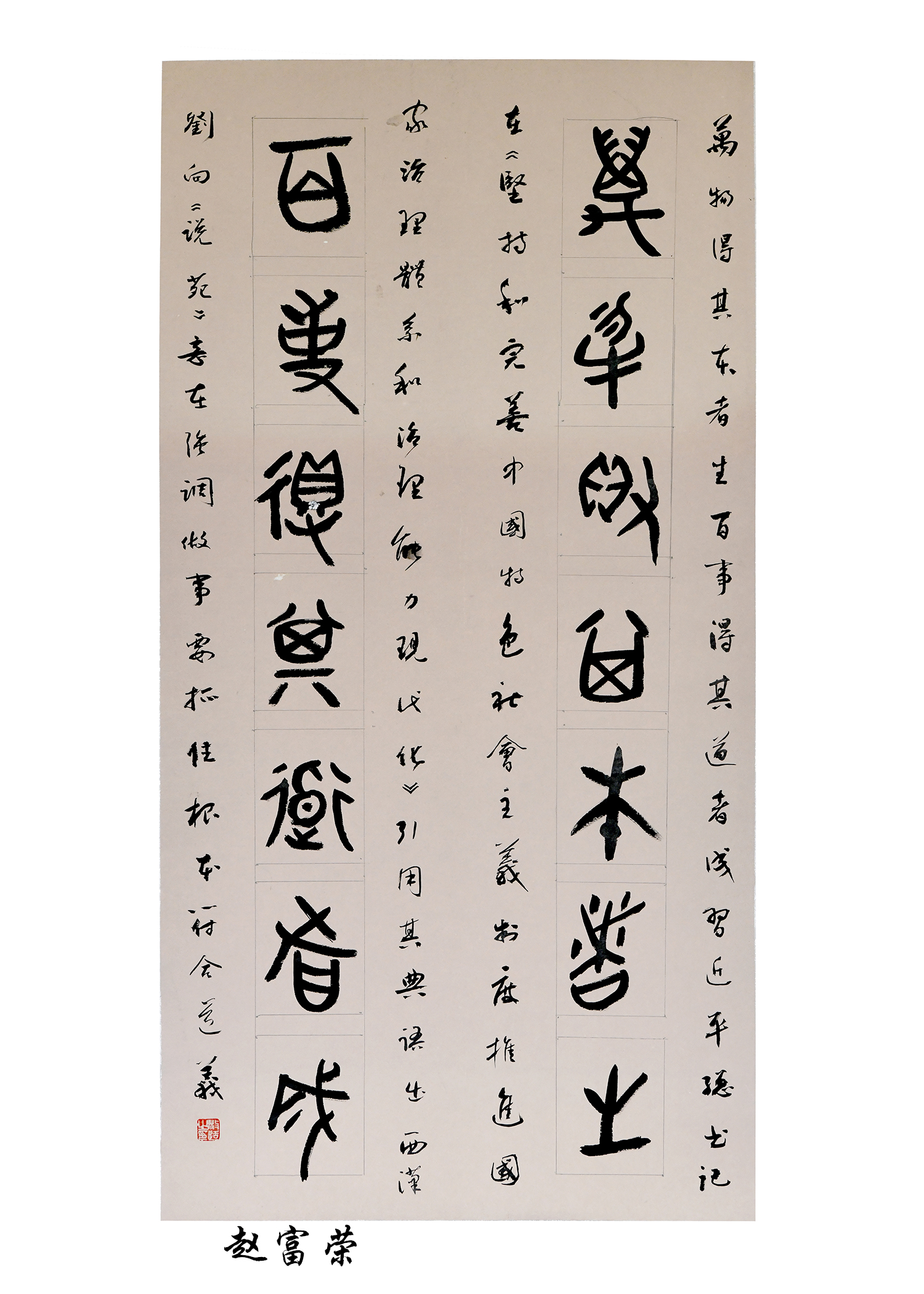

- “习近平治国理政”金句 书法大赛作品【交城县】8幅2021-01-22 15:50:43

- “习近平治国理政”金句 书法大赛作品【交城县】8幅2021-01-22 15:50:25